География

Рекреация и туризм сегодня превратились в самые высокодоходные отрасли мировой экономики.

Зарубежная Европа: сдвиги в географии энергопотребления

До Второй мировой войны топливно-энергетическое хозяйство зарубежной Европы ориентировалось в основном на собственные энергоресурсы. При этом в топливно-энергетических балансах большинства стран преобладал уголь, значительные запасы которого имелись в Германии, Великобритании, во Франции, в Бельгии, Польше, Чехословакии, некоторых других странах. Но в послевоенный период в топливно-энергетическом хозяйстве зарубежной Европы произошли кардинальные структурные и географические изменения, связанные со сдвигами в структуре потребления топлива. Соответственно сложились и совершенно иные пропорции между собственными и внешними источниками топлива и энергии.

В качестве одной из тенденций можно отметить неуклонное уменьшение самообеспеченности

энергоресурсами стран региона. Так, к концу 1990-х гг. в большинстве стран Западной Европы она сократилась до 1/4—1/3, в лучшем случае до 1/2 (табл. 12) и только в Великобритании и Норвегии оставалась очень большой.

Такое снижение самообеспеченности явилось прямым следствием уменьшения в энергопотреблении доли угля и увеличения доли нефти и природного газа, ресурсы которых в зарубежной Европе не столь велики. Отсюда и рост зависимости от импорта энергоресурсов.

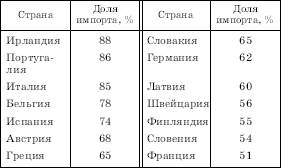

Таблица 12

СТРАНЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ, В КОТОРЫХ В НАЧАЛЕ XXI в. ЧИСТЫЙ ИМПОРТ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ (В % ОТ ВСЕГО КОММЕРЧЕСКОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ) ПРЕВЫШАЛ 50%

Сокращение доли угля

в энергопотреблении началось в зарубежной – в особенности в Западной Европе уже в первый послевоенный период, а в 1990-х гг. его доля стабилизировалась на уровне примерно 1/5. Соответственно в Великобритании уровень угледобычи за это время снизился в четыре,[13] а в ФРГ – в три раза. К 2008 г. в Бельгии, во Франции, в Великобритании уже были закрыты все угольные шахты, а Германия закроет их к 2018 г. Впрочем, в известной мере такое сильное сокращение добычи компенсируется импортом более дешевого заморского угля – из ЮАР, Австралии, Колумбии, США. В 2000 г. уже 2/3 общего спроса на уголь в Западной Европе удовлетворялось за счет импорта (165 млн т), а к 2020 г., согласно прогнозам, доля импорта увеличится до 4/5.

Длительный период дешевой нефти привел к тому, что в зарубежной Европе именно она заняла первую строчку в структуре потребления энергоресурсов, причем доля ее достигла 1/2. После энергетического кризиса середины 1970-х гг. многие полагали, что к концу XX в. она уменьшится до 1/4, однако этого не случилось – она и теперь превышает 40 %.

Соответственно сохранилась и большая зависимость региона от импорта нефти.

Если принимать в расчет только Западную Европу, то в 2005 г. в ней было потреблено 670млнт нефти, из которых импорт достиг 610 млн т. Зависимость Центрально-Восточной Европы от импорта нефти еще более велика. Зарубежная Европа снабжается нефтью из трех главных районов: 1) нефтегазоносного бассейна Северного моря; 2) развивающихся стран; 3) России (рис. 21).

Снабжение стран зарубежной Европы нефтью с промыслов С е в е р н о г о м о р я в первую очередь характеризует ту самую самообеспеченность этим видом топлива, о которой говорилось выше. Но поставки из Норвегии и Великобритании удовлетворяют лишь небольшую ее часть.

Нефть из развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки поступает в зарубежную Европу разными морскими путями, которые можно подразделить на средиземноморские и атлантические. По Средиземному морю поступает нефть из стран Юго-Западной Азии, транспортируемая по Суэцкому каналу, и из средиземноморских стран Северной Африки, прежде всего из Алжира и Ливии. Для ее переработки в портах Марселе, Генуе, Таррагоне, Триесте, Аугусте были построены крупные НПЗ, причем самый мощный нефтеперерабатывающий комплекс на этом фланге (60 млн т в год) возник на Сицилии, выгодно расположенной на основных нефтяных трассах Средиземноморья. По просторам собственно Атлантического океана в зарубежную Европу поступает нефть из Юго-Западной Азии, Нигерии, Венесуэлы, некоторых других стран. Это привело к концентрации НПЗ в портах Роттердаме (80 млн т в год), Антверпене, Лондоне, Ливерпуле, Гавре, Гамбурге и др.

Но концентрация нефтепереработки в морских портах была характерна только для начального этапа, охватывавшего 50—60-е гг. XX в. Затем – с целью приблизить ее к районам потребления – началось сооружение нефтепроводов от портов в глубь территории региона. На средиземноморском фланге таких нефтепроводов три: крупнейший из них начинается у Марселя и идет на север по долине Роны, два других берут начало в Генуе и Триесте и проходят через Альпы. На собственно атлантическом фланге два нефтепровода протягиваются к Рейну от Роттердама и Вильгельмсхафена. Благодаря этим трубопроводным системам крупными центрами переработки нефти стали Ингольштадт, Карлсруэ, Кёльн в Германии, районы итальянской Ломбардии и испанской Месеты.

Публикации по географи

Северный экономический район

Состав

Северного экономического района: Архангельская, Вологодская и Мурманская

области, Республика Коми и Республика Карелия.

Площадь:

1466,3 тыс. км.

Население:

6 млн. чел.

Развитие

хозяйственног ...

Характеристика машиностроительного комплекса РФ

Машиностроение входит под названием "Машиностроение и

металлообработка". Машиностроение создает машины и оборудование, аппараты

и приборы, различного рода механизмы для материального производства, науки ...